-डा. अश्विनी महाजन-

-: ऐजेंसी/सक्षम भारत :-

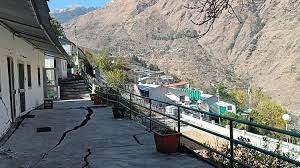

आदि शंकराचार्य द्वारा आठवीं शताब्दी में स्थापित शहर जिसमें पवित्र ज्योतिर्लिंगम स्थित है, जिसे जोशीमठ के नाम से जाना जाता है, के धंसने की खबर से उत्तराखंड ही नहीं, संपूर्ण देश में चिंता व्याप्त है। जहां एक ओर जोशीमठ शहर के धंसने से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं, राजनीतिक दल एक-दूसरे पर दोषारोपण में व्यस्त हैं। ‘जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति’ के आंदोलन के चलते नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) को आदेश दिया गया है कि तपोवन विष्णुगढ़ हाईड्रो पॉवर प्रोजेक्ट के निर्माण, जिसमें हेलांग बायपास सडक़ भी शामिल है, को रोक दिया जाए। एशिया की सबसे बड़ी रोपवेज के काम को भी रोक दिया गया है। इस संकट के मद्देनजर चाहे ये कदम उठाये गये हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि जोशीमठ के धंसने को रोका नहीं जा सकेगा। यानि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित इस पहले ज्योतिर्मठ के पतन को अब रोका नहीं जा सकता।

यह पहला अवसर नहीं है कि इस हिमालयी क्षेत्र में इस प्रकार की त्रासदी हुई है। इससे पहले वर्ष 2021 में भी तपोवन बांध के मजदूरों सहित 200 लोगों की मौत चमोली बाढ़ में हुई थी। इससे पूर्व 2013 में भी भारी वर्षा के बाद इस क्षेत्र में गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में पुल, सडक़ें और भवन धराशायी हो गये थे। हिमालयी क्षेत्र में आये दिन इस प्रकार की आपदाओं में हाल ही के वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। इन प्राकृतिक आपदाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। माना जा रहा है कि वर्तमान में बढ़ती आपदाओं के पीछे विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण कार्य है। यानि ये आपदायें प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित ही हैं। पिछले समय में तेजी से हो रहे इस प्रकार के विनाश के मद्देनजर यह विचार करना जरूरी हो गया है कि मानव के लालच से प्रेरित तथाकथित विकास को इस प्रकार से जारी नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार के जर्जर एवं नाजुक पहाड़ पर अनियंत्रित निर्माण कार्य ही जोशीमठ के धंसने का कारण हैं।

गौरतलब है कि जोशीमठ के पहाड़ की तलहटी में जिस प्रकार से जरूरत से ज्यादा चौड़े चार धाम मार्ग के निर्माण हेतु पहाड़ को काटा गया और एनटीपीसी द्वारा अपनी हाइड्रो परियोजना के लिए पहाड़ के बीच में से एक सुरंग निकाली गई, उससे इस नाजुक पहाड़ पर प्रभाव पडऩा एक स्वाभाविक बात मानी जा रही है। उस क्षेत्र का जायजा लेने के बाद यह बात भी ध्यान में आती है कि वहां ऊंचे-ऊंचे होटलों एवं इमारतों के निर्माण और सेनिटेशन की ठीक व्यवस्था न होने के चलते इस जर्जर क्षेत्र की अस्थिरता और बढ़ गई। इस सबके चलते आज जोशीमठ का पूरा क्षेत्र ही धंसता जा रहा है और उसे बचाने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। सवाल सिर्फ जोशीमठ का नहीं है। विकास के नाम पर संपूर्ण उत्तराखंड में निर्माण कार्य और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ लगातार जारी है। पेड़ों के कटने के कारण पहाड़ों पर हरियाली समाप्त हो चुकी है और इसके कारण मिट्टी वाले इन पहाड़ों से भूस्खलन एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। पूरे उत्तराखंड और खासतौर पर पर्यटन आकर्षण के केंद्र जैसे नैनीताल और मसूरी आदि भी विनाश के कगार पर खड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जोशीमठ जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति नैनीताल में भी हो सकती है।

बिना सोचे-समझे निर्माण कार्य : गौरतलब है कि उत्तराखंड में सडक़ों का चौड़ीकरण, सुरंग निर्माण, रेलवे लाईन, बांध निर्माण आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर और इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर भवन निर्माण, जिसमें अधिकांशत: होटल निर्माण शामिल है, का काम पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ा है। इस दौरान केन्द्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं। इसलिए किसी एक पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हिमालय पर्वत तुलनात्मक दृष्टि से नए पर्वत हैं और इसलिए ये जर्जर और नाजुक हैं। इसकी धारण क्षमता से ज्यादा इसमें बड़ी छेड़छाड़ यहां भूस्लखन एवं भूधसाव का कारण बनती है। ऐसी स्थिति के चलते इस क्षेत्र में नए निर्माण स्थाई नहीं रह सकते और वर्तमान स्थिति में तो ऐसा देखा जा रहा है कि निर्माण के दौरान ही भारी हादसे हो रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य बीच में ही रुक जाता है। एनटीपीसी के 520 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो 2006 वर्ष में शुरू हुआ था और जिसकी अनुमानित लागत प्रारंभ में 3000 करोड़ रुपए थी, उसका निर्माण कार्य बार-बार भूस्लखन एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से लगातार अवरुद्ध होता रहा है और यह पांचवीं बार है कि इसका कार्य रोकना पड़ा है। माना जा रहा है कि इसकी लागत अभी तक लगभग 12 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और अभी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के दूर-दूर तक आसार दिखाई नहीं दे रहे। यही बात सडक़ों के विस्तार कार्यों पर भी लागू होती है। समझना होगा कि आज की लागत के आधार पर इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली की लागत 25 रुपये प्रति यूनिट बैठती है, जबकि सौर ऊर्जा की वर्तमान लागत मात्र 2 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट ही है।

क्या है समाधान? : बिना अपेक्षित प्रभाव के आकलन के विकास के नाम पर विनाशकारी निर्माण आज की और इससे पूर्व की त्रासदी का करण बन रहे हैं। इस अंधाधुंध निर्माण पर अंकुश लगाकर ही इस संकट से बचा जा सकता है। लेकिन स्थान-स्थान पर निर्माण कार्यों को कानून बनाये बिना रोका नहीं जा सकता। कानून बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है और विभिन्न हितधारकों की समान सोच बनाना एक कठिन कार्य है। राज्य सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इसके लिए प्रयास कर सकती है कि वर्तमान विपत्ति के चलते जिला प्रशासन ने सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है, लेकिन यदि दीर्घकालीन उपाय नहीं सोचे जायेंगे, तो ये निर्माण कार्य देर-सवेर फिर से शुरू हो जायेंगे। इसलिए जरूरी है कि इस समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालीन उपाय किये जाने चाहिए। हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत से देश में अधिकांष नदियों का उद्गम होता है। वहीं हिमालय के शिखर पर ग्लेशियर स्थित हैं। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसके कारण जल के अधिक प्रवाह से एक तरफ पेयजल के स्रोत समाप्त हो रहे हैं, बल्कि समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है।

इको सेंसिटिव जोन की हो घोषणा : ग्लेशियरों के नीचे विभिन्न नदियों का उद्गम होता है, जहां पहले गंगा नदी पर बांध बनाने के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के चलते गंगा के अविरल प्रवाह के अवरुद्ध होने के कारण उसका भारी विरोध हुआ था। उस विरोध और प्रो. जीडी अग्रवाल सहित कई लोगों द्वारा वर्ष 2010 में आमरण अनशन और आंदोलनों के बाद केंद्र सरकार ने भगीरथी के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन (पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र) घोषित कर दिया था। उसके बाद का अनुभव यह है कि उस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदायें लगभग न के बराबर रह गई हैं। इसी प्रकार भागीरथी क्षेत्र के सामानांतर यदि यमुनोत्री, अलकनंदा, मंदाकिनी और काली नदी धौली गंगा क्षेत्रों को भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाये तो इस क्षेत्र में भविष्य की आपदाओं को रोके जाने की संभावनायें बढ़ जायेंगी। चूंकि पूर्व में भागीरथी क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, उसी तर्ज पर शेष संवेदनशील क्षेत्रों के साथ समान व्यवहार वास्तव में हजारों, लाखों वर्षों से देश की जीवन रेखा, हिमालयी क्षेत्र को बचाने के लिए ही नहीं, लगभग 60 करोड़ लोगों की जीवनदायिनी, इन क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों और सहायक नदियों को भी इससे बचाया जा सकेगा। समझना होगा कि वर्तमान पीढ़ी और सरकार पर हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण का ही नहीं, इस भारत भूमि पर रहने वाले समस्त लोगों, जो इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियों पर आश्रित हंै, का भी भविष्य आज के नीतिकारों के कृत्यों पर आधारित है। समय रहते वर्तमान पीढ़ी की सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, अन्यथा भविष्य की पीढिय़ां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।